pour voir cette émission

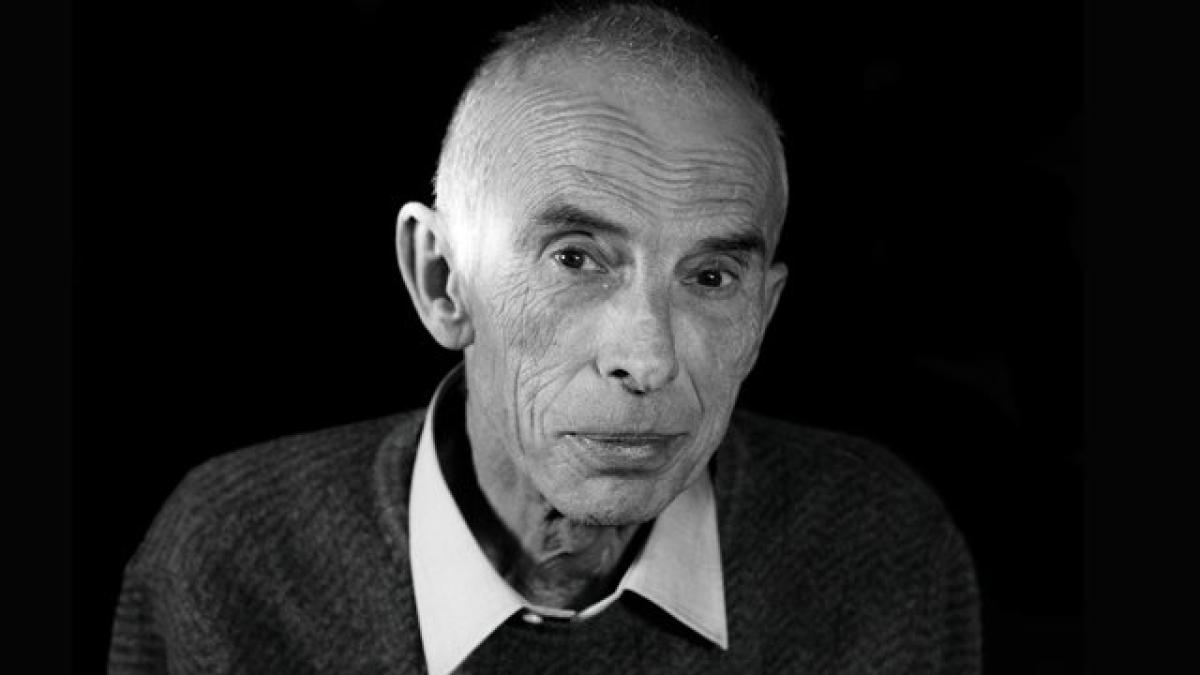

La classe de l’écrivain

pour voir cette émission

La littérature ne flotte pas dans le monde enchanté des idées et du style, elle se déduit de ses conditions sociales et politiques de production. Pour l’écrivain Pierre Bergounioux, ce n’est pas un hasard si la première épopée narrative, l’Iliade et l’Odyssée, raconte les péripéties de la noblesse foncière achéenne, ou si la littérature française fleurit à la fin du XVe siècle en même temps que se forme un Etat-nation fortement centralisé.

Auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels Catherine, La Casse et trois volumes de Carnets de notes, l’écrivain de culture marxiste développe pour nous sa conception matérialiste de la littérature et évoque les grandes questions qui animent sa démarche littéraire depuis une trentaine d’années : la place particulière de l’écrivain dans la société et la manière dont celle-ci biaise son regard sur le monde, l’inégal accès à l’écriture et donc à la conscience de soi, ou encore la difficulté d’écrire un roman depuis l’essor des sciences sociales…

Quand on sait que Pierre Bergounioux était aussi prof de français en collège, on se dit que ses élèves avaient bien de la chance.

PS Après le tournage, nous lui avons demandé par quel livre il nous conseillait de commencer pour découvrir l’oeuvre de Faulkner : “Par la fin!” nous a-t-il répondu. Les Larrons, et la trilogie des Snopes qui comprend le Hameau, La Ville et Le Domaine sont, selon lui, bien plus aboutis et accessibles que ses romans plus célèbres comme Tandis que j’agonise ou Le bruit et la fureur.

NB. En raison d’un problème de fichier défectueux, une partie de l’émission est en plan fixe (mono caméra).

Laura RAIM

8 réponses à “La classe de l’écrivain”

A yG : la question centrale est celle de l’apparition tardive de l’écriture. « Pourquoi si tard ? » Si j’ai bien compris, ce n’est qu’à partir du moment où des hommes font travailler d’autres hommes et s’approprient leur production, et donc que les capacités de production augmentent, que la nécessité d’un outil tel que l’écriture se fait ressentir. Il s’agit avant tout d’un seuil quantitatif. Auparavant, la médiocrité du rendement rend dispensable ce besoin. En tout cas, un consensus semble se faire autour de la propriété et du commerce (que ce soit des animaux, des esclaves ou d’autres biens)

Belle émission. Laura Raim prend de plus en plus d’assurance et c’est sympa.

Entretien très intéressant, mais qui reste souvent un peu abstrait. Par exemple, lorsque Pierre Bergounioux évoque sa difficulté à lire des romans (car, selon lui et si je l’ai bien compris, ce genre de littérature a été rendu un peu vain par les progrès que les sciences humaines et sociales ont permis de réaliser dans la connaissance de la nature humaine), on aurait aimé qu’il développe cette idée, notamment en donnant des exemples de situations qu’il a rencontrées dans des romans et qui témoignent des limites de ce genre.

On le sentiment que Laura Raim ne profite pas assez de sa bonne connaissance manifeste de l’oeuvre de Pierre Bergounioux pour l’aider à aller plus loin dans l’explicitation de ses théories.A yG : je ne suis pas spécialiste mais la situation que vous mettez en avant :

« une seule famille peut posséder un troupeau dont l’exploitation sur des années excède ses capacités mémorielles »

doit amener à nous interroger sur la raison pour laquelle ce cas d’accumulation ne se serait pas produit plus tôt dans la longue (pré)histoire de l’humanité. Et la réponse me semble assez claire : c’est une limitation par essence, il n’est pas envisageable, si la famille ne compte que sur ses ressources internes, d’excéder ses propres capacités d’exploitation. A partir d’un certain seuil, on n’a pas le choix : il faut recourir à de la main d’oeuvre extérieure, c’est-à-dire à l’esclavage, au servage ou au salariat.

Mine de rien, avec son air modeste, Pierre Bergounioux est un monsieur probablement assez content de lui-même. Et tout de même un sacré cabotin.

Faut voir comment il nous fait l’article à propos de William Faulkner. Il nous le vend bien, « ce petit gars du Mississipi qui, à peine trentenaire, révolutionne la littérature ». Cette pose (« Approchez, Mesdames et Messieurs ! ») de bateleur à la tête basse est un peu agaçante. Cet enthousiasme n’est-il pas un peu excessif ? Il y aurait donc un « avant Faulkner » et un « après Faulkner » et on ne nous aurait rien dit? On a envie de demander à ce brave professeur : « Est-ce que d’autres personnes partagent votre point de vue sur Faulkner ? Est-ce que son génie est universellement reconnu ou bien êtes-vous la seule personne a avoir remarqué que Faulkner occupe une place à part parmi les milliers d’écrivains existants ? Peut-on dire que vous avez « découvert » Faulkner comme Johnny Stark a découvert Mireille Mathieu ? »

On peut par ailleurs remarquer que le mot « imprimerie » n’a pas été prononcé une seule fois dans cet entretien. Bergounioux attribue le développement de la littérature, à la Renaissance, à l’émergence de l’état-nation (Espagne, France, Angleterre). Rappeler que l’invention de l’imprimerie a joué un rôle dans le développement de la lecture est-il trop banal et indigne de son génie?Il y a beaucoup de choses intéressantes dans cet entretien, en particulier vers la fin de l’enregistrement lorsque Bergounioux parle de son histoire personnelle et de son rapport à la littérature, mais j’avoue avoir été agacé à de nombreuses reprises par des approximations et des affirmations catégoriques pas vraiment étayées.

Je livre en vrac les passages qui m’ont fait tiquer :

– lorsque Bergounioux attribue l’invention de l’alphabet aux Grecs alors que ces derniers n’ont fait qu’emprunter les signes utilisés par les Phéniciens en les adaptant à leur propre langue et en notant les voyelles ce que les Phéniciens qui parlaient une langue gutturale et consonantique ne faisaient pas.

– lorsqu’il affirme que la littérature, notamment celle du Moyen-âge, était une littérature de dominants. Qu’en est-il alors des fabliaux et du Roman de Renart qui témoignent d’une connaissance assez précise du monde rural et de l’univers des paysans et des artisans et qui sont pour le moins critiques à l’égard des classes dominantes ? De la même façon, taxer la littérature du Moyen-âge de naïveté me semble pour le coup assez naïf. Que la chanson de Roland le soit, je ne chercherai pas à le contester, mais Chrétien de Troyes ? mais Adam de la Halle ? mais François Villon ?

– lorsqu’il affirme que Corneille et Racine ont été surévalués en tant qu’auteurs et qu’ils ne demeurent dans les mémoires qu’en vertu de leur statut d’écrivains classiques. J’ai une amie, plus jeune que moi (j’ai 38 ans pour info), que les pièces de Corneille émeuvent aux larmes et je me souviens aussi de ma nièce qui, en 4ème, demandait pour son anniversaire les tragédies de Racine, non pas parce que c’était au programme (plus aucun prof n’étudie Racine en 4ème), mais parce que ça lui plaisait.

– lorsqu’il affirme que le nombre des philosophes français se limite à quatre noms. Pourquoi ceux-là ? Montaigne et Descartes, soit, mais je me souviens que notre professeur de philosophie de khâgne considérait que Pascal n’était pas un philosophe pour la simple et bonne raison qu’il passe son temps à déprécier la Raison. Quant à Rousseau, n’importe quel article de Wikipédia vous dira qu’il était Genevois, ce qui n’est pas tout à fait la même chose qu’être Français. Et sinon sur quel motif supprimer de cette liste Auguste Comte, Bergson, Merleau-Ponty, Sartre et bien d’autres que j’oublie ?

– lorsqu’il fait de Flaubert, qu’on qualifierait sans doute aujourd’hui d’anarchiste de droite, un défenseur des valeurs d’égalité et de fraternité…

Merci pour cette formidable émission !

Je partage un grand nombre des objections et questions soulevées par David et yG, en particulier, mais il n’en reste pas moins que Bergounioux est fascinant, captivant, et que je repars de cette émission avec de copieux sacs de grain à moudre.

Merci Laura.

Arf, petit à petit je sentais que quelque chose clochait ; et ses idées sur le style exprimées vers la fin ont confirmé cette impression. Pour moi, Bergounioux témoigne tout à fait de la sécheresse de notre époque, en ceci qu’il a abandonné la question du langage et de l’exploration de l’esprit, qui ont été les grandes aventures, malheureusement avortées, du XXème siècle. Son oubli total du XXème siècle dans ses références, si l’on excepte, et c’est la moindre des choses, le quatuor incontournable Kafka-Proust-Joyce-Faulkner, est très significatif et regrettable. Sauter le Nouveau Roman, ignorer toute la philosophie contemporaine, ne pas mentionner une seule fois Simenon alors qu’on est en plein dans le sujet, je ne peux pas pardonner ça. Et ne pas s’écorcher les yeux devant du Houellebecq, je ne sais toujours pas comment c’est humainement possible.

Étant moi-même de sympathie marxiste, je rechigne toujours à accuser quelqu’un d’avoir une lecture « classiste », mais cela me semble être ici l’adjectif qui convient. Ce qui me révulse le plus dans le « classisme », c’est quand il croit qu’il faut forcément vivre « entre les murs d’une université supérieure » pour s’intéresser au langage et à l’organisation de la conscience.C’est si difficile de faire le point avec votre caméra ?

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.